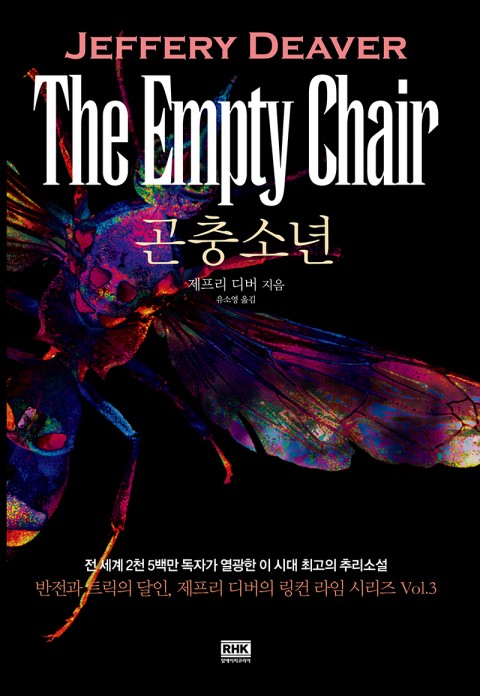

곤충소년 / 제프리 디버

RHK / 리디북스

코핀댄서를 읽고 쭉 이어서 보기 시작한 링컨 라임 시리즈지만, 초중반이 너무 지루해서 읽는데 오래 걸렸다. 하지만 코핀댄서가 그랬듯 중반 이후로는 흥미가 생겨서 재미있게 읽어나갔다. 역시 제프리 디버b

단 1퍼센트의 가능성을 위한 신경세포 수술을 받기 위해 뉴욕에서 미국 남부 노스캐롤라이나의 메디컬 센터로 대이동을 감행한 전신마비 범죄학자 링컨 라임. 하지만 미처 검사를 받기도 전, 근처의 시골 도시 태너스코너에서 일어난 납치 사건의 자문을 의뢰받는다. 숲과 늪, 무엇보다도 곤충에 천재적으로 능통한 16세의 개릿 핸런, 일명 ‘곤충 소년’에 의해 두 명의 여인이 납치되었다는 것. 성폭행 후 늪지대에 버려졌을 확률이 높은 첫 여인과 바로 몇 시간 전에 납치되어 생존 가능성이 있는 두 번째 여인을 구하기 위해 1분 1초가 아까운 상황에서 링컨 라임과 파트너 아멜리아 색스는 수사에 착수한다. 뉴욕이라는 대도시에 익숙한 두 사람에게 태너스코너의 환경은 그야말로 ‘물을 벗어난 물고기’ 신세. 숲과 늪의 수많은 곤충의 습성을 천재적으로 이용하며 추적대를 따돌리는 곤충 소년에게서 라임과 색스는 비극의 두 여인을 구해낼 수 있을 것인가.

제프리 디버의 링컨 라임 시리즈 전작인 《본 컬렉터》와 《코핀 댄서》가 뉴욕을 배경으로 속도감 넘치는 화려한 스릴을 보여준 작품들이었다면 《곤충 소년》은 사뭇 분위기가 다르다. 이번 작품은 미국 남부 늪지대를 배경으로 한 외딴 마을에서 벌어지는 살인사건과 납치극, 그리고 추격전이 펼쳐지면서 그 어느 때보다 다양한 인물들이 플롯에 끼어들고 수사의 방향을 교란시키며 독자들의 궁금증을 유발시킨다. 무엇보다 이 작품의 흥밋거리는 ‘곤충 소년’이라 불리는 소년 개릿 핸런에 있다. 곤충의 습성을 완벽하게 숙지하고 있는 이 소년은 아멜리아 색스를 속이고, 천재 범죄학자 링컨 라임을 따돌릴 정도로 영리하다. 말벌, 말똥구리, 소금쟁이 등 온갖 곤충의 생태지식과 남부의 지형지물에 대한 해박한 지식으로 무장한 곤충 소년은 자신의 은닉처를 교묘하게 은폐한 채 수사를 교란시킨다. 게다가 이곳은 링컨 라임이 모래 한 알, 진흙 한 알까지 세세하게 알고 있는 뉴욕이 아니다. 뉴욕과는 천양지차인 음습한 늪지대와 강으로 이루어진 미국 남부의 낯선 분위기는 라임의 수사가 진척되는 것을 막는 가장 큰 적이나 다름이 없다. 라임은 결국 특유의 법과학 지식과 천재적 지능을 바탕으로 곤충 소년을 생포하기에 이르지만 진짜 사건은 바로 이제부터다. 라임을 대신해 현장에서 활약하던 아멜리아가 자신의 무죄를 주장하는 곤충 소년 개릿의 말을 믿고 구치소에서 그를 탈출시켜 함께 도주한 것이다. 어제의 동지는 오늘의 적이 되었고, 링컨 라임의 사고방식을 가장 잘 아는 아멜리아가 곤충 소년에 가세하면서 한 치 앞도 예측 불가능한 추격극이 시작된다.

(원제인 ‘The Empty Chair’는 환자가 자신 앞의 빈 의자에 대화하고 싶은 사람이 있다고 가정하고, 마음속에 숨겨둔 하고 싶은 말들을 마음껏 토해내 심리적인 안정을 얻도록 하는 심리요법에서 딴 것으로 작품 속에서 중요한 역할을 담당한다)

초중반의 지루한 전개가 지나가고 진짜 재미는 아멜리아가 곤충소년을 믿고 그의 탈출을 도와 달아나는 순간 부터였다. 과연 이 곤충소년이 진범인가 아닌가 하는 긴장감이 쭉 이어지면서 마지막 반전에 반전까지 아주 재미있게 흘러갔다.

미적지근했던 아멜리아와 링컨의 사랑도 진척을 보여주면서 애틋하고... 어찌 이 두 주인공을 애정하지 않을 수 있단 말인가.

본 콜렉터 덕에 아멜리아를 생각하면 안젤리나 졸리가 먼저 떠오르긴 하지만...(링컨도 덴젤 워싱턴이 자꾸 떠오르긴 한다) 계속 이어지는 링컨 라임 시리즈를 거치며 두 사람 관계가 어떤식으로 변하게 될지도 이 시리즈를 읽는 즐거움 중 하나이다.

항상 증거물을 중심으로 치밀한 검증으로 이야기가 진행되었는데 이번엔 범죄추리 소설이라기 보다는 범죄 스릴러의 느낌이 강했고, 그래서 본 콜렉터 느낌의 시리즈를 봤으면 좋겠다고 생각했다. 반면 이런류의 재미도 나쁘지 않고... 하지만 초중반의 지루함은 정말 책을 덮을 뻔한 인내심을 필요로 했다.

아직 남아 있는 링컨 라임 시리즈가 있다는 사실이 기쁘기만 하다.

+곤충소년이 호기심이 가는 제목이긴 하지만 원제목이 확실히 이야기의 깊이를 더 해주는 제목인 것 같다. (The empty chair)

'책리뷰1) 미스터리,스릴러,추리,공포' 카테고리의 다른 글

| 돌원숭이 - 제프리 디버 (0) | 2020.09.12 |

|---|---|

| 내가 죽어야 하는 밤 - 제바스티안 피체크 (0) | 2020.09.11 |

| 맥파이 살인사건 - 앤서니 호로비츠 (0) | 2020.09.10 |

| 코핀댄서 - 제프리 디버 (0) | 2020.09.10 |

| 본 콜렉터 - 제프리 디버 (0) | 2020.09.09 |

댓글